这早已成为成为習惯了。一吃过飯,班里的团小組長陶雪華就会跟同学們談起时事來。今天談的是关于埃及把苏彝士运河收归國有的問題:

“英、法为了这件事,在倫敦召幵了倫敦会議。”一位同学說。

“嘿!这誰不知道?” 陶雪華笑着,“納赛尔总統还親自到倫敦去了呢!”

“不対不対!不是納赛尔总統,是政治局長薩布里。”几个声音立刻同时响了起來。

“你們不对了,我記得是納赛尔总統。”

“不,是薩布里,你不信还可以翻报紙呢!”同学們把团小組長围住了。

和团小組長坐在一起的班長李慶林,很想入团,巳經申请过几次了,可是一直沒批准。他为了“爭取”入团,总是附和着团小組長的話。

“是納赛尔总統吧!”班長李慶林肯背定地対同学們說。

其实呢,他是根本不看报紙的,不过因为团小組長是这样說罢了。

他认为:帮了陶雪華,陶雪華对他的印象就会好,这么一來,入闭也就“便当了”。

李慶林当然又碰了壁,因为事实总是事实嘛。但他可不管这些,为了陶雪華跟同学們爭得面紅耳赤。

結果,报紙翻出來一看,到倫敦去的果然是埃及总統府的政治局長薩布里。陶雪華馬上認錯了。

李慶林被弄得十分尶尬,不过他还是很滿意地想:

“这对我的入团是一个不小的帮助呀!”.

上課的鈴声响了。

团小組長陶雪華碰了碰班長,說:“这課是空課,最好請同学們不要吵。”

这下李慶林高兴了,很快站起來說:“同学們!这課是空課,沒有老师來。但大家要靜,不要妨碍别人。”

李慶林望了望陶雪華,见他对自己的發言似乎很滿意,心里不覚热呼呼的,把手一挥,又說:

“同学們!你們一定記得学生守則吧!学生守則上规定要遵守課堂紀律,所以你們应該做到……”

同学們不住的瞪着班長,团小組長一見,就推推班長要他坐下來。

班長一听,立刻“拍”的一声坐到凳子上,看着陶雪華笑了笑……

敎室的角落里,几位同学正在低低的談論着什么。陶雪華听了,皺了皺眉,自言自語地說:

“还在講話,眞是……”

这話很快給班長听見了,他慌忙站起來大声說:

“叫你們不要响,你們为什么一定要响?”

同学們都吃了一惊,抬起头來,鋼筆自然而然的放下了。

“你們講話,不妨碍別人么?”班長毫不理会同学們的表情,接着說,“你們講話,就是違反学生守則,也就是違反國家的法律,是犯罪……个个人都像你們这样,社会主义怎能來到?…….”

同学們的眼睛父都瞪着他,显出了不耐煩的神情來,有的同学干脆掩住了耳朵。

班長李慶林仍不理会,繼续發表着他的長篇演說。直到看見团小組長也不高兴起來,才坐了下來。

想不到下課的鈴声已經响了……

李慶林又高兴的想:

“这对我的入团又是一次不小的帮助呀!”

但可惜得很,班長到今天还沒有被批准为团員。

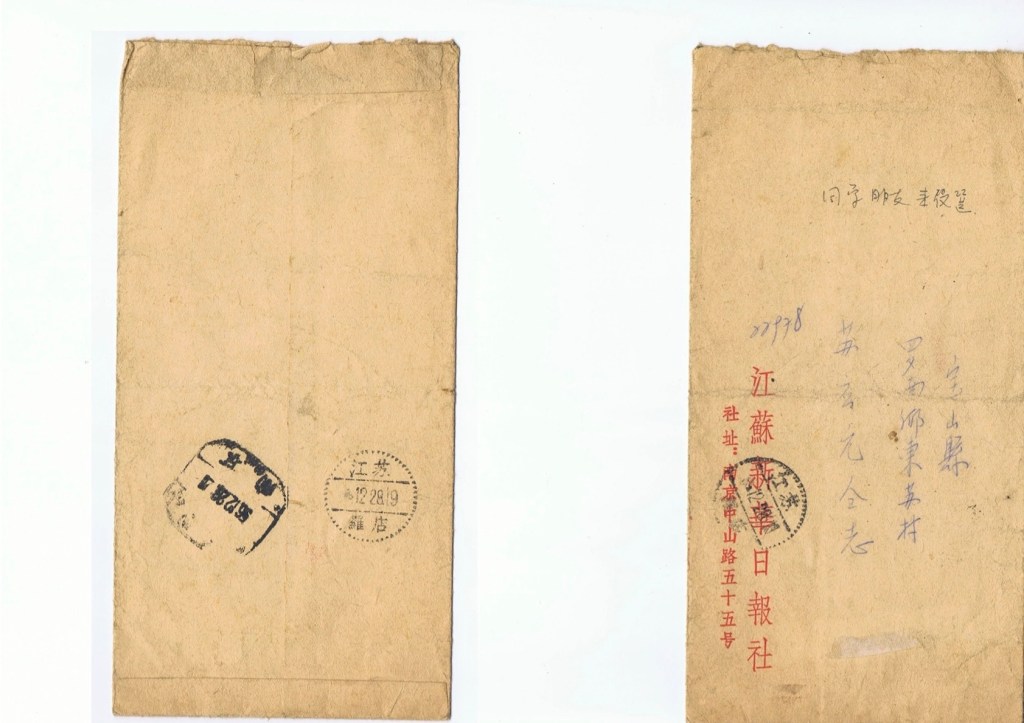

1956年 刊上海少年文艺第9期